2016年07月20日

子宮内膜の感受性

ここ数年、東洋医学、とくに中医学の分野での不妊症研究において、内膜の感受性についての記事を見かけることがあります。

例えば、グレードの高い受精卵で、内膜の厚さは十分だが、着床しないというケースで、子宮内膜が、受精卵を受け入れる能力に欠ける状態の事を言います。

実際に不妊症漢方相談においても、体外受精において凍結保存までは問題がないが、移植の段階でうまくいかない、つまり着床してくれいないケースは多く、

中国における臨床研究においては、ドロドロ血(血瘀証・腎虚血瘀証・血虚血瘀証)のタイプが多いとされています。

まだまだ研究途上の様子ではありますが、

私見として中医学的には、腎の封蔵や腎の納気が、受精卵が着床するプロセスと似るように思えます。

又、子宮内膜表面を内なる外と考えれば、子宮における体表、つまり肺領域の原因ととらえる事も出来そうです。

例えば、皮膚の乾燥が、補陰や補血によって潤いを皮膚表面にとどめ湿潤してくる様子が、内膜面に受精卵を留め置くというイメージと重なりそうな気がします。

内膜の感受性につてい、今後の研究成果を期待したいところですが、個人的には、いくつかの症例を検討してみる価値がありそうです。

2016年07月10日

子宮内膜が薄いと言われた

不妊クリニックで、排卵時の内膜が10ミリ未満で薄いと言われた場合、東洋医学ではどのように判断するのでしょう?

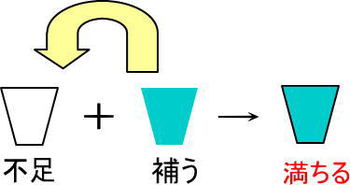

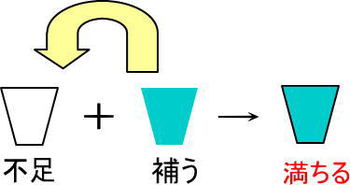

内膜が厚くならない結果として、内膜が薄いのですから、①機能の低下か②材料の不足か、または二つの混合タイプに分けられます。

低下や不足と言う言葉からもわかるように、東洋医学のいう所の『虚証』になります。

虚している、言いかえれば実していないのですから、補う必要のある方です。

たとえ話ですが、コップは加齢とともに小さくなります。

歳をとるにつれ、あまり多く食べれなくなったり、握力が低下したりするのは、消化器や筋肉のコップが小さくなったことを意味します。

加齢に伴い、妊娠や出産においても、例外なくそれに関わるコップは小さくなります。

ですが、妊娠や出産で消耗するエネルギーは、年齢を問わず大きなものです。

ですから、小さくなったコップを大きくしなければなりません。そして何をその中に満たすか考えなければなりません。

漢方薬でほかの病気を治そうとするときは、虚証に対して不足を補う場合、コップを大きくするという発想はあまりありません。

加齢に応じたコップのサイズに、不足した分を補うだけです。

年相応に元気になればよいというのです。

不妊症漢方療法では、コップを大きくするという発想が出てくるのが、特徴的です。

ただ補うのではなく、不足にある状態の虚証の人は、大きく補うと考える必要があります。

内膜が厚くならない結果として、内膜が薄いのですから、①機能の低下か②材料の不足か、または二つの混合タイプに分けられます。

低下や不足と言う言葉からもわかるように、東洋医学のいう所の『虚証』になります。

虚している、言いかえれば実していないのですから、補う必要のある方です。

たとえ話ですが、コップは加齢とともに小さくなります。

歳をとるにつれ、あまり多く食べれなくなったり、握力が低下したりするのは、消化器や筋肉のコップが小さくなったことを意味します。

加齢に伴い、妊娠や出産においても、例外なくそれに関わるコップは小さくなります。

ですが、妊娠や出産で消耗するエネルギーは、年齢を問わず大きなものです。

ですから、小さくなったコップを大きくしなければなりません。そして何をその中に満たすか考えなければなりません。

漢方薬でほかの病気を治そうとするときは、虚証に対して不足を補う場合、コップを大きくするという発想はあまりありません。

加齢に応じたコップのサイズに、不足した分を補うだけです。

年相応に元気になればよいというのです。

不妊症漢方療法では、コップを大きくするという発想が出てくるのが、特徴的です。

ただ補うのではなく、不足にある状態の虚証の人は、大きく補うと考える必要があります。

2016年07月09日

経血量と内膜の厚さのパラドクス

漢方では妊娠不成立の終末像である月経の様子から、子宮内膜の状態を判断します。

『経血量=内膜の厚さ』になるとは限らないと、前回説明しました。

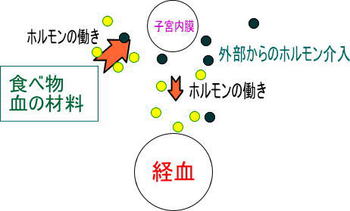

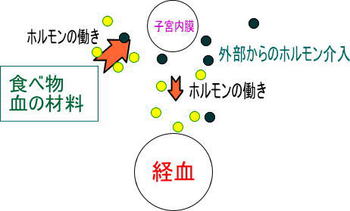

自然周期でかつ、過多月経(筋腫や子宮内膜症など)を起こす背景がない状態では、おおむね『経血量=内膜の厚さ』と考えてよいでしょうが、不妊治療中でホルモン周期の方は、必ずしもそうならないケースがあります。

ホルモン周期では、経血量が増えるが内膜が薄くなる、経血量が減り内膜は厚くなるというように、『経血量=内膜の厚さ』に反するケースが少なからず起こります。

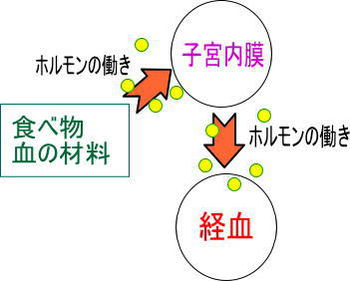

経血量が多いということは、からだから逸脱する血の量が多く、同時に内膜の材料となる血の損失が増えることを意味します。

食べ物から再度、材料補給することで、損失を取り戻し、新たな内膜が作られ、再び経血となって、、、と体の内外を循環します。

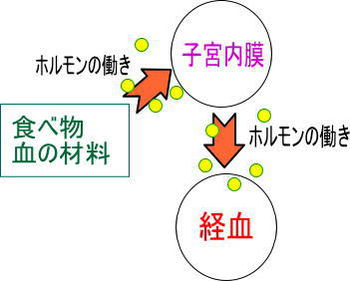

健康的な自然周期の女性であれば、上図のようにからだに取り込める血の材料と、内膜の厚さ、経血の量は、ホルモンバランスの上に都合よくバランスが取れると考えられます。

ところが、外来のホルモンを持ち込んでホルモンバランスに介入すると、このバランスが崩れてしまうのではないか?と筆者は考えています。

ホルモン療法は多くの恩恵を与えますが、ホルモン剤による介入が、『経血量=内膜の厚さ』とならない一因となるかもしれません。

『経血量=内膜の厚さ』になるとは限らないと、前回説明しました。

自然周期でかつ、過多月経(筋腫や子宮内膜症など)を起こす背景がない状態では、おおむね『経血量=内膜の厚さ』と考えてよいでしょうが、不妊治療中でホルモン周期の方は、必ずしもそうならないケースがあります。

ホルモン周期では、経血量が増えるが内膜が薄くなる、経血量が減り内膜は厚くなるというように、『経血量=内膜の厚さ』に反するケースが少なからず起こります。

経血量が多いということは、からだから逸脱する血の量が多く、同時に内膜の材料となる血の損失が増えることを意味します。

食べ物から再度、材料補給することで、損失を取り戻し、新たな内膜が作られ、再び経血となって、、、と体の内外を循環します。

健康的な自然周期の女性であれば、上図のようにからだに取り込める血の材料と、内膜の厚さ、経血の量は、ホルモンバランスの上に都合よくバランスが取れると考えられます。

ところが、外来のホルモンを持ち込んでホルモンバランスに介入すると、このバランスが崩れてしまうのではないか?と筆者は考えています。

ホルモン療法は多くの恩恵を与えますが、ホルモン剤による介入が、『経血量=内膜の厚さ』とならない一因となるかもしれません。

2016年07月08日

経血の量と内膜の厚さ

漢方では妊娠不成立の終末像である月経の様子から、子宮内膜の状態を判断します。

経血の量と内膜の厚さは、相関関係があるのでしょうか?

内膜が厚ければ経血が多いはず、経血が多ければ内膜も厚いはずと考えたいとこではありますが 。

。

排卵時の理想とされる内膜の厚さは15ミリですが、生理が来るのはその2週間後、実際にはタイムラグがありますね。

経血のかなりの部分は、内膜の剥がれ落ちたものだと言われていますが、実際は分泌物や血液も含まれています。

また、経血は、卵管を伝って腹腔側にも逆流していることが知られています。

子宮内膜症・子宮筋腫(30~40代に多く見られます)・子宮内膜炎・子宮内膜増殖症・初期の流産・ホルモンバランスの乱れなどの背景は、経血量に影響を与えることが知られています。

以上の様に、筆者は、内膜の厚さは、直線的に経血量に反映されるとは言えないと考えています。

実際の漢方相談でも、過多月経でありながら、排卵時の内膜が薄いとクリニックで指摘されたという人に出会います。

ただ、おおむね経血の量と内膜の厚さは相関関係があると考えつつも、そうならないケースもあるということを想定しておいた方が良いでしょう。

つづく

経血の量と内膜の厚さは、相関関係があるのでしょうか?

内膜が厚ければ経血が多いはず、経血が多ければ内膜も厚いはずと考えたいとこではありますが

。

。

排卵時の理想とされる内膜の厚さは15ミリですが、生理が来るのはその2週間後、実際にはタイムラグがありますね。

経血のかなりの部分は、内膜の剥がれ落ちたものだと言われていますが、実際は分泌物や血液も含まれています。

また、経血は、卵管を伝って腹腔側にも逆流していることが知られています。

子宮内膜症・子宮筋腫(30~40代に多く見られます)・子宮内膜炎・子宮内膜増殖症・初期の流産・ホルモンバランスの乱れなどの背景は、経血量に影響を与えることが知られています。

以上の様に、筆者は、内膜の厚さは、直線的に経血量に反映されるとは言えないと考えています。

実際の漢方相談でも、過多月経でありながら、排卵時の内膜が薄いとクリニックで指摘されたという人に出会います。

ただ、おおむね経血の量と内膜の厚さは相関関係があると考えつつも、そうならないケースもあるということを想定しておいた方が良いでしょう。

つづく

2016年07月07日

子宮内膜の理想の厚さ

子宮内膜とは、ベッド にたとえられます。

にたとえられます。

受精卵や、移植によって子宮の中に戻される胚が内膜に着床し、内膜に潜り込みます。

そこで初めて母体と交通し、受精卵は栄養を得て成長していきます。

不妊クリニックでは、エコー検査にて排卵時の内膜の状態を確認しますが、漢方では妊娠不成立の終末像である月経の様子から、子宮内膜の状態を判断します。

一般に、エコー検査にて、排卵時の内膜の厚さは15mm程度あるのが良いとされ、少なくても10mm以上を目標としています。

これは、アメリカで子宮内膜の厚さと着床率、妊娠率、出生率の相関がありとするデータ発表があってから、意識されるようになりました。

黄体機能不全があったり、排卵誘発剤クロミッドを服用している場合に、内膜が薄くなる傾向がみられます。

つづく

にたとえられます。

にたとえられます。受精卵や、移植によって子宮の中に戻される胚が内膜に着床し、内膜に潜り込みます。

そこで初めて母体と交通し、受精卵は栄養を得て成長していきます。

不妊クリニックでは、エコー検査にて排卵時の内膜の状態を確認しますが、漢方では妊娠不成立の終末像である月経の様子から、子宮内膜の状態を判断します。

一般に、エコー検査にて、排卵時の内膜の厚さは15mm程度あるのが良いとされ、少なくても10mm以上を目標としています。

これは、アメリカで子宮内膜の厚さと着床率、妊娠率、出生率の相関がありとするデータ発表があってから、意識されるようになりました。

黄体機能不全があったり、排卵誘発剤クロミッドを服用している場合に、内膜が薄くなる傾向がみられます。

つづく