2018年04月18日

【春の養生】春は慌てず慎重に過ごそう

春の特徴として『様々なものが動き始める季節』があげられ、とても不安定な季節だと言えます。

今回は、不安定な季節の過ごし方について、漢方生活の視点で考えてみましょう。

春がどうして不安定な季節なのかは

【春の養生】春は動き始めの季節 の記事が参考になります。

春の不安定には、動き始めに伴う不安定さと、動きのベクトルが、熱を根拠に外向きに向かう事が背景にあります。

昼間の時間が長くなり始め、気温も徐々に上がってきますから、私たち人間も、気温の上昇を助けに活動的になります。ところが、熱は活動の手助けになりますが、熱の上昇は不安定を招きます 。

。

例えば、水蒸気と氷を比べてみると、同じ水であるにもかかわらず、水蒸気は不安定で氷は安定しているように見えます。動きのスピードが違いますね。これと同じように、私たちの暮らしも、春になり活動的になると同時に、スピードがあがり忙しなく感じられるようになります。そうすると、つい油断して一つ一つの動作が雑になったり、思わぬミスを招くことになりかねません。

ですから、漢方生活の視点では、春は一つ一つの動作を確実にゆっくりと行うことが良いとなります。

ゆっくり話す、ゆっくり食べる、ゆっくり書く、ゆっくり、、、、、と量をこなすよりも確実性を優先するような生活スタイルと言えるかもしれませんね。複数の事を同時にこなそうとするよりも、一つの事に集中します。

イライラしたりミスが続くような時は、せかせかして不安定な状態にあるかもしれません。そのような時は意識的にスピードを落とし、確実に物事を遂行するよう心がけたいですね。

この様な不安定な様子を、東洋医学では『風』の様だと例えています。

風のように気まぐれに変化していく様子は、春の特徴と重なります。

気温や天候が安定しないだけでなく、年度の切り替わりで社会的な環境変化を伴う様子は、まるで春の風のように忙しないですね。

この様な大きな変化の中を暮らしていくには、あらかじめ、春は不安定でバタバタした季節なのだと自覚して生活する事も大切です。

春の草木が芽吹く時のことを木の芽時と言い、心身のバランスが不安定になりやすい時季という意味でつかわれる言葉があります。そこには、春の変化に対する戒めや自重をうながす意味合いがあるように感じられます。

春の『風』のような変化の特徴を知り、あらかじめ自覚して備える事も大切ですね。

まとめ

春は一つ一つをゆっくり確実に行う

春は、あらかじめ不安定になりやすい季節だと自覚する

今回は、不安定な季節の過ごし方について、漢方生活の視点で考えてみましょう。

春がどうして不安定な季節なのかは

【春の養生】春は動き始めの季節 の記事が参考になります。

春の不安定には、動き始めに伴う不安定さと、動きのベクトルが、熱を根拠に外向きに向かう事が背景にあります。

昼間の時間が長くなり始め、気温も徐々に上がってきますから、私たち人間も、気温の上昇を助けに活動的になります。ところが、熱は活動の手助けになりますが、熱の上昇は不安定を招きます

。

。例えば、水蒸気と氷を比べてみると、同じ水であるにもかかわらず、水蒸気は不安定で氷は安定しているように見えます。動きのスピードが違いますね。これと同じように、私たちの暮らしも、春になり活動的になると同時に、スピードがあがり忙しなく感じられるようになります。そうすると、つい油断して一つ一つの動作が雑になったり、思わぬミスを招くことになりかねません。

ですから、漢方生活の視点では、春は一つ一つの動作を確実にゆっくりと行うことが良いとなります。

ゆっくり話す、ゆっくり食べる、ゆっくり書く、ゆっくり、、、、、と量をこなすよりも確実性を優先するような生活スタイルと言えるかもしれませんね。複数の事を同時にこなそうとするよりも、一つの事に集中します。

イライラしたりミスが続くような時は、せかせかして不安定な状態にあるかもしれません。そのような時は意識的にスピードを落とし、確実に物事を遂行するよう心がけたいですね。

この様な不安定な様子を、東洋医学では『風』の様だと例えています。

風のように気まぐれに変化していく様子は、春の特徴と重なります。

気温や天候が安定しないだけでなく、年度の切り替わりで社会的な環境変化を伴う様子は、まるで春の風のように忙しないですね。

この様な大きな変化の中を暮らしていくには、あらかじめ、春は不安定でバタバタした季節なのだと自覚して生活する事も大切です。

春の草木が芽吹く時のことを木の芽時と言い、心身のバランスが不安定になりやすい時季という意味でつかわれる言葉があります。そこには、春の変化に対する戒めや自重をうながす意味合いがあるように感じられます。

春の『風』のような変化の特徴を知り、あらかじめ自覚して備える事も大切ですね。

まとめ

春は一つ一つをゆっくり確実に行う

春は、あらかじめ不安定になりやすい季節だと自覚する

2018年04月11日

【春の養生】春眠暁を覚えず?

中国の詩人:孟浩然の春暁の一節に『春眠暁を覚えず』があります。

春の夜は眠り心地がいいので、朝が来たことにも気付かず、つい寝過ごしてしまうという解釈が一般的だそうです。

他にもいくつかの解釈があるそうで、

例えば

朝が早く訪れるようになるため、起きる頃には暁(日の出)を過ぎてしまっている とか、

春は風雨が強く、咲いた花が散ってしまうのではと心配でぐっすり眠れなかった、などがあります。

眠りごこちが良い一方で心配事でぐっすり眠れない、外では風雨が強い一方でのんびり寝過ごしてしまうなど、解釈も安定しませんね 。

。

それもそのはず、春は不安定な季節ですから、眠りに関しても色々と解釈が生まれてしまうのでしょう。

いずれの解釈も当てはまりそうな気もしますが、的を射た意見でもない様子がモヤモヤしますね。。

春がどうして不安定なのかは、春は動き始めの季節 の記事が参考になります。

今回は、漢方生活の色眼鏡を通してみると、『春眠暁を覚えず』はどの様にうつるのか考えてみましょう。

漢方生活では、春は動き始めの季節であり、変化に富んでいると特徴づけています。

変化に富んでいますから、その変化の中を暮らしていくのは中々大変な事です。

卒業、入学、就職、引っ越し、異動、年度末、年度初めなど、社会的なイベントが多く集中しています。生活環境が大きく変わることも少なくなさそうですね。 また、気温や気圧、風雨といった気象の変化も俊敏で、目まぐるしく変化していきますね。

このように、冬にはなかった変化が集中し、その変化の中を暮らしていく内に、知らず知らず疲れやストレスが蓄積されてしまいます。そうすると、春は、疲れやストレスから回復するために、いつも以上にしっかり睡眠をとって心と身体を休ませる必要が出てきます。

漢方生活の視点で『春眠暁を覚えず』を考えると

春は、睡眠が、疲労やストレスに対して相対的に不足することとなり、いつまでも寝ていたいとなるのではないでしょうか?

これを生活養生に置き換えれば、春はしっかり睡眠時間を確保しようとなりますね。

気象変化だけでなく、個人的な生活環境の変化が大きい人ほど、睡眠をしっかりとる必要がありそうです。

まとめ

春こそしっかり睡眠をとろう。

春の夜は眠り心地がいいので、朝が来たことにも気付かず、つい寝過ごしてしまうという解釈が一般的だそうです。

他にもいくつかの解釈があるそうで、

例えば

朝が早く訪れるようになるため、起きる頃には暁(日の出)を過ぎてしまっている とか、

春は風雨が強く、咲いた花が散ってしまうのではと心配でぐっすり眠れなかった、などがあります。

眠りごこちが良い一方で心配事でぐっすり眠れない、外では風雨が強い一方でのんびり寝過ごしてしまうなど、解釈も安定しませんね

。

。それもそのはず、春は不安定な季節ですから、眠りに関しても色々と解釈が生まれてしまうのでしょう。

いずれの解釈も当てはまりそうな気もしますが、的を射た意見でもない様子がモヤモヤしますね。。

春がどうして不安定なのかは、春は動き始めの季節 の記事が参考になります。

今回は、漢方生活の色眼鏡を通してみると、『春眠暁を覚えず』はどの様にうつるのか考えてみましょう。

漢方生活では、春は動き始めの季節であり、変化に富んでいると特徴づけています。

変化に富んでいますから、その変化の中を暮らしていくのは中々大変な事です。

卒業、入学、就職、引っ越し、異動、年度末、年度初めなど、社会的なイベントが多く集中しています。生活環境が大きく変わることも少なくなさそうですね。 また、気温や気圧、風雨といった気象の変化も俊敏で、目まぐるしく変化していきますね。

このように、冬にはなかった変化が集中し、その変化の中を暮らしていく内に、知らず知らず疲れやストレスが蓄積されてしまいます。そうすると、春は、疲れやストレスから回復するために、いつも以上にしっかり睡眠をとって心と身体を休ませる必要が出てきます。

漢方生活の視点で『春眠暁を覚えず』を考えると

春は、睡眠が、疲労やストレスに対して相対的に不足することとなり、いつまでも寝ていたいとなるのではないでしょうか?

これを生活養生に置き換えれば、春はしっかり睡眠時間を確保しようとなりますね。

気象変化だけでなく、個人的な生活環境の変化が大きい人ほど、睡眠をしっかりとる必要がありそうです。

まとめ

春こそしっかり睡眠をとろう。

タグ :春眠暁を覚えず

2018年04月07日

【春の養生】春の性格について

春という漢字は、日、つまり太陽によって草木が生え盛る様子を表しているそうです。

春の特徴を良く表しているなぁと感心してしまいます。文字の姿かたちが左右対称で、キチキチとした印象がしてきますが、実際には不安定で緊張感を伴う季節だと漢方生活では考えます。

春の不安定感については

春は動き始めの季節 と記事を参考にしてみてください。

さて、今回は、春の性格について、漢方生活の視点で触れていきたいと思います。

今までに、春の特徴について

①春は色々なものが動き出す季節

②その動きは外向きである

③外向きの根拠は熱にある

などとお話してきました。これらを総括して春は不安的で緊張感を伴う季節だともお話ししました。

今回は、この不安定についての捕捉的な内容として、春のもう一つの特徴についての記事になります。

結論から言いますと、

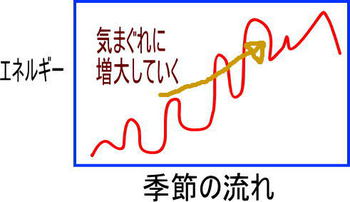

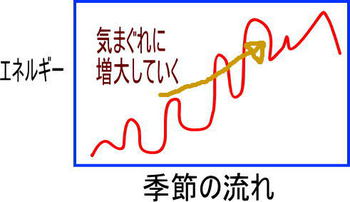

春は『気まぐれ』な季節だという事です。

気まぐれとは、気紛れと書きますから、気が紛れる(まぎれる)様子を意味しています。

紛れるとは;入りまじって区別がつかなくなる。また、はっきりしなくなる。 ことですから、気まぐれとは、気が入り混じって区別がつかなくなる様子を意味しています。

気とはエネルギーの事で、春における気とは熱を意味し、寒暖の一定しない春の天候の様子こそが気まぐれそのものだと言えます。

昔からよく言う、春の三寒四温、寒の戻り、春に3日の晴れ無しなどの言葉にも納得ですね 。

。

秋も同様に気まぐれなイメージをもたれる季節ですが、春と秋の違いは熱の勢いにあります。春は熱がどんどん増えていく一方で、秋は熱が徐々にすたれていく季節です。春は、エネルギーが安定感を欠いたまま(気まぐれなまま)増大していく季節なのです。つまり春は秋に比べて激しいと言いますか、忙しない様子ですね。

まとめ

春は気まぐれである

春の特徴を良く表しているなぁと感心してしまいます。文字の姿かたちが左右対称で、キチキチとした印象がしてきますが、実際には不安定で緊張感を伴う季節だと漢方生活では考えます。

春の不安定感については

春は動き始めの季節 と記事を参考にしてみてください。

さて、今回は、春の性格について、漢方生活の視点で触れていきたいと思います。

今までに、春の特徴について

①春は色々なものが動き出す季節

②その動きは外向きである

③外向きの根拠は熱にある

などとお話してきました。これらを総括して春は不安的で緊張感を伴う季節だともお話ししました。

今回は、この不安定についての捕捉的な内容として、春のもう一つの特徴についての記事になります。

結論から言いますと、

春は『気まぐれ』な季節だという事です。

気まぐれとは、気紛れと書きますから、気が紛れる(まぎれる)様子を意味しています。

紛れるとは;入りまじって区別がつかなくなる。また、はっきりしなくなる。 ことですから、気まぐれとは、気が入り混じって区別がつかなくなる様子を意味しています。

気とはエネルギーの事で、春における気とは熱を意味し、寒暖の一定しない春の天候の様子こそが気まぐれそのものだと言えます。

昔からよく言う、春の三寒四温、寒の戻り、春に3日の晴れ無しなどの言葉にも納得ですね

。

。秋も同様に気まぐれなイメージをもたれる季節ですが、春と秋の違いは熱の勢いにあります。春は熱がどんどん増えていく一方で、秋は熱が徐々にすたれていく季節です。春は、エネルギーが安定感を欠いたまま(気まぐれなまま)増大していく季節なのです。つまり春は秋に比べて激しいと言いますか、忙しない様子ですね。

まとめ

春は気まぐれである

2018年04月06日

【春の養生】春の変化の背景にあるもの

春は『様々なものが動き始める季節』であり、その動きが外向きに向かっていくのだと、漢方生活の視点では考えます。

ですから、不安定であり、様々なものがぶつかり合う時期で、安定感を欠いた季節という見方が出来ます。

これらについては、

【春の養生】春は動き始めの季節 の記事や

【春の養生】春の不安定感を増すもう一つの要素 の記事が参考になります。

今回は、この外向きの変化の背景を、漢方生活の視点で考えていきます。

外に向かう変化にはエネルギーが必要です。

外向きの変化の多くは、重力に反して動くのですからエネルギーが必要になります。

このエネルギーは『熱』になります。

水が冷やし固められて氷の状態にある時には動きは少ない様子ですが、熱せられて外向きの力を得ると沸騰したり蒸発して軽やかになる様子と一致します。

春の訪れとともに気温が上がり、木々が葉をつけたり草が生えてくる様子とも重なりますね。卵から孵化してヒナが生まれ出てくる時にも、卵を温める必要がありますし、一定以上の温度に達しないと発芽しない種子もあります。

この様に、始まりのタイミングで、外向きに変化していこうとする時、熱が必要となってくるケースは少なくないようですね。

熱が外向きの変化の動的根拠となっていると言えます。

では熱の源はどこにあるのでしょうか?

これは、

外気温の上昇が大きなインパクトを持っています。

外気温の上昇が大きなインパクトを持っています。春になると気温が上昇して、身体を動かしやすく感じることがありますね。お出かけしてみたくなったり、あれこれ始めてみたい気持ちになるのも、暖かさがもたらす余裕がそうさせているのかもしれませんね。

ただし、動き始めは不安定であり、多くの物が動き出す中で衝突が起こることも少なくありません。

動きたいけど不安定な季節、春は少し緊張感が漂う季節と言えるかもしれませんね。

まとめ

外向きの変化は熱を根拠にしている

2018年04月05日

【春の養生】春の不安定感を増すもう一つの要素

春は色々なものが動き出す季節ですが、動き出しに伴う変化とともに、不安定感を増していく時季でもあります。

これにつきましては 【春の養生】春の特徴から考える の記事を参考にしてみてください。

今回は、春の動き出しに伴う変化をさらに強めてしまうであろう、春のもう一つの特徴を漢方生活の視点で考えていきます。

それは

『春はあらゆるものが外向きになる』

というものです。

これは、言い換えれば変化のベクトルが外方向に向かっていることを意味しています。または、外方向に向かって変化していくと言いかえても良いですね。春は別れと出会いの季節などと言いますが、外に向かって人が離れていく様子と、外から人がやって来る(やって来る人が外向きに動いた結果)などはいい例ですね。

他にも、草花が芽吹いたり、野鳥や虫の種類も多くなり、外向きの流れに従って頻繁に目に触れるようになり、賑やかな春の雰囲気が出来上がってきます。私たち人間も卒業や入学、就職や人事異動など、春に大きな環境変化を伴う外向きの動きが現れやすい時期ですね。冬の間は家の中で大人しくしていたけれども、春になったら色々と活動的になることも少なくありません。

また、スギ花粉やダスト、カビなど、あまり好ましくないものとも遭遇する機会が増えてくるのも春です。

外向きの変化は、色々なものとの遭遇する機会が増える事につながりますが、このように不利益を被るような物とも衝突することになります。草かぶれやダニ、虫刺されやアレルギーの類いも、徐々に増えてきます。

冬にはなかったものとの遭遇や衝突が増え、それによって新たな変化が生まれる事で、不安定感も高まる様に作用します。

冒頭の、動き出しの季節である春の変化そのものが不安定であり、それぞれの変化が外に向かう事で衝突が生まれ、衝突に伴う変化がなお一層不安定につながっていくのが春だと言えます。

ですから、何となく気ぜわしく感じたり、不安感を感じやすい、ゆったりとリラックスというよりは緊張感を伴う季節です。

※東洋医学理論の基礎となる五行論において、春は『怒(イライラ)』が起こりやすいとされています。

これにつきましては 【春の養生】春の特徴から考える の記事を参考にしてみてください。

今回は、春の動き出しに伴う変化をさらに強めてしまうであろう、春のもう一つの特徴を漢方生活の視点で考えていきます。

それは

『春はあらゆるものが外向きになる』

というものです。

これは、言い換えれば変化のベクトルが外方向に向かっていることを意味しています。または、外方向に向かって変化していくと言いかえても良いですね。春は別れと出会いの季節などと言いますが、外に向かって人が離れていく様子と、外から人がやって来る(やって来る人が外向きに動いた結果)などはいい例ですね。

他にも、草花が芽吹いたり、野鳥や虫の種類も多くなり、外向きの流れに従って頻繁に目に触れるようになり、賑やかな春の雰囲気が出来上がってきます。私たち人間も卒業や入学、就職や人事異動など、春に大きな環境変化を伴う外向きの動きが現れやすい時期ですね。冬の間は家の中で大人しくしていたけれども、春になったら色々と活動的になることも少なくありません。

また、スギ花粉やダスト、カビなど、あまり好ましくないものとも遭遇する機会が増えてくるのも春です。

外向きの変化は、色々なものとの遭遇する機会が増える事につながりますが、このように不利益を被るような物とも衝突することになります。草かぶれやダニ、虫刺されやアレルギーの類いも、徐々に増えてきます。

冬にはなかったものとの遭遇や衝突が増え、それによって新たな変化が生まれる事で、不安定感も高まる様に作用します。

冒頭の、動き出しの季節である春の変化そのものが不安定であり、それぞれの変化が外に向かう事で衝突が生まれ、衝突に伴う変化がなお一層不安定につながっていくのが春だと言えます。

ですから、何となく気ぜわしく感じたり、不安感を感じやすい、ゆったりとリラックスというよりは緊張感を伴う季節です。

※東洋医学理論の基礎となる五行論において、春は『怒(イライラ)』が起こりやすいとされています。

タグ :春 外向き

2018年04月04日

【春の養生】春は動き始めの季節

季節には四季があります 。

。

また、それぞれの季節の間にある土用を一つの季節として考えて、五季とする考えもあります。

四季であれ五季であれ、春は様々なものが動き出す季節という位置づけにあるように思います。

止まっているかに見えたものが、一斉に動き出すのが春の特徴ですね。

漢方生活における春とは『様々なものが動き始める季節』という位置づけです。

他にも春を特徴づける事は出来ると思います。鼻炎の季節 、新緑の季節、雪解けの季節、花の季節、卒業や入学の季節、出会いと別れの季節など、色々な春があります。

、新緑の季節、雪解けの季節、花の季節、卒業や入学の季節、出会いと別れの季節など、色々な春があります。

いずれにしても、動きに伴って起こる変化が背景にありますから、大局的な視点で『様々なものが動き始める季節』としました。

また、春の一つ前となる冬のイメージが静かで動きの少ない様子からも、対比するときに特徴づけやすくイメージしやすいかと思います。

※東洋医学理論では、春の特徴を『風』と表現します。風のように気ままで軽やか、変化に富む様子を言い表しています。

動き始めは不安定

動き始めは安定感を欠くというのは、あらゆるものに見出せます。

春は寒さが緩む頃で、気温や天候が一定しません。真冬のような寒さに戻ることもあれば、夏日を記録するような暑い日も見られます。菜種梅雨や穀雨などと言われる様に、天候も安定しませんから、服装や寝具にも気を使いますね。

この不安定な様子は、自転車の動き始め、飛行機の離陸などでも見られます。よろめいたりグラグラと揺れたりします。スポーツの試合などでも、立ち上がりのわずかな間に得点を決められたり、勝敗が決したりすることは少なくありません。座っている状態から立ち上がって動き出そうとした時に目がくらんだり、転倒したりすることもあります。

もちろんこのような事は、動き出しのタイミングに限ったことではないかもしれませんが、動き始めで頻繁みられることでもあります。

では、このような不安定の原因はどこにあるのでしょうか?

これは、動きそのものが変化を伴うものであり、変化こそが不安定そのものだからだと考えます。

つまり 動き≒変化≒不安定 となります。

動きの少ない冬から、動き始める春になるにつれて不安定感を増していく事になります。

どの季節においても常に動いていますが、冬から夏に向けて動きが増大していく局面で、不安定感も増えていくと考えます。春はまさにその大きな変化の中にある季節だと言えます。

まとめ

春は様々なものが動き出す季節であり、同時に不安定感を伴う季節。

。

。また、それぞれの季節の間にある土用を一つの季節として考えて、五季とする考えもあります。

四季であれ五季であれ、春は様々なものが動き出す季節という位置づけにあるように思います。

止まっているかに見えたものが、一斉に動き出すのが春の特徴ですね。

漢方生活における春とは『様々なものが動き始める季節』という位置づけです。

他にも春を特徴づける事は出来ると思います。鼻炎の季節

、新緑の季節、雪解けの季節、花の季節、卒業や入学の季節、出会いと別れの季節など、色々な春があります。

、新緑の季節、雪解けの季節、花の季節、卒業や入学の季節、出会いと別れの季節など、色々な春があります。いずれにしても、動きに伴って起こる変化が背景にありますから、大局的な視点で『様々なものが動き始める季節』としました。

また、春の一つ前となる冬のイメージが静かで動きの少ない様子からも、対比するときに特徴づけやすくイメージしやすいかと思います。

※東洋医学理論では、春の特徴を『風』と表現します。風のように気ままで軽やか、変化に富む様子を言い表しています。

動き始めは不安定

動き始めは安定感を欠くというのは、あらゆるものに見出せます。

春は寒さが緩む頃で、気温や天候が一定しません。真冬のような寒さに戻ることもあれば、夏日を記録するような暑い日も見られます。菜種梅雨や穀雨などと言われる様に、天候も安定しませんから、服装や寝具にも気を使いますね。

この不安定な様子は、自転車の動き始め、飛行機の離陸などでも見られます。よろめいたりグラグラと揺れたりします。スポーツの試合などでも、立ち上がりのわずかな間に得点を決められたり、勝敗が決したりすることは少なくありません。座っている状態から立ち上がって動き出そうとした時に目がくらんだり、転倒したりすることもあります。

もちろんこのような事は、動き出しのタイミングに限ったことではないかもしれませんが、動き始めで頻繁みられることでもあります。

では、このような不安定の原因はどこにあるのでしょうか?

これは、動きそのものが変化を伴うものであり、変化こそが不安定そのものだからだと考えます。

つまり 動き≒変化≒不安定 となります。

動きの少ない冬から、動き始める春になるにつれて不安定感を増していく事になります。

どの季節においても常に動いていますが、冬から夏に向けて動きが増大していく局面で、不安定感も増えていくと考えます。春はまさにその大きな変化の中にある季節だと言えます。

まとめ

春は様々なものが動き出す季節であり、同時に不安定感を伴う季節。